Planeta Agua

El agua está por todas partes. Parece extraño que siendo algo sin forma y transparente, ansiemos estar cerca de ella y que no teniendo sabor, nos encante beberla. Además, aunque miles de personas mueran ahogadas cada año, nos encanta nadar o bucear, navegar y jugar con ella.

Hay que insistir en ello: de algún modo, en todas partes está el agua, sea en una patata, un chucho o una bacteria.

Un 65% del ser humano se compone de agua, así que somos más líquidos que sólidos y todavía no me explico muy bien cómo nos mantenemos en pie.

Y ¿qué decir del mundo que nos rodea?. El reino del agua, la hidrosfera, es abrumadoramente oceánico. El 97% del agua del planeta está en los mares, la mayor parte en el Pacífico, que es mayor que todas las masas terrestres juntas (cubre prácticamente la mitad del planeta). La profundidad oceánica media es de 3,86 Km.

Entonces, ¿por qué llamamos a nuestro planeta Tierra y no «Agua» ? ¿Por qué estamos a estas alturas del avance tecnológico tan endiabladamente lejos del conocimiento de las profundidades?

Considerando la importancia inmemorial de los mares para nosotros, resulta sorprendente lo mucho que tardamos en interesarnos científicamente por ellos. Hasta bien entrado el S. XIX casi todo lo que se sabía sobre los océanos se basaba en lo que las olas y mareas echaban a las playas y costas, así como lo que aparecía en las redes de los pescadores. Y casi todo lo escrito se basaba en leyendas, anécdotas y conjeturas.

En la década de 1830, el naturalista inglés Edward Forbes investigó los lechos marinos en el Atlántico y el Mediterráneo y proclamó que en los mares no había vida por debajo de los 600 metros. Parecía un supuesto razonable. A esa profundidad no había luz, por lo que no podía haber vida vegetal. Y se sabía que las presiones del agua a esas profundidades eran extremas.

Así que fue toda una sorpresa que, cuando se reflotó en 1860 uno de los primeros cables telegráficos trasatlánticos para hacer reparaciones izándolo de una profundidad de más de tres kilómetros, se comprobase que estaba cubierto de una densa costra de corales, almejas y demás detritos vivientes.

Como el mundo institucional hacía mayoritariamente caso omiso de los mares, quedó en manos de aficionados entusiastas la tarea de explicarnos qué había allí abajo.

Bathysphere

La exploración moderna de las profundidades marinas se inicia con Charles William Beebe y Otis Barton en 1930.

Fue Barton quien diseñó la primera batiesfera (del término griego que significa «profundo») y quien aportó los 12.000 dólares que costó su construcción. Se trataba de una cámara pequeña de hierro colado de 3,75 centímetros de grosor y con dos portillas pequeñas de cuarzo de 4,5 centímetros de grosor. Tenía cabida para tres hombres, pero sólo si estaban dispuestos a llegar a conocerse muy bien. La tecnología era bastante tosca: la esfera carecía de maniobrabilidad, colgaba simplemente de un cable largo y tenía un sistema de respiración muy primitivo; para neutralizar el propio bióxido de carbono, dejaban abiertas latas de cal sódica y para absorber la humedad abrían un tubo pequeño de cloruro cálcico que abanicaban a veces con hojas de palma para acelerar las reacciones químicas.

Pero la pequeña batiesfera sin nombre hizo la tarea que estaba previsto que hiciese. En la primera inmersión de 1930 en las Bahamas, Barton y Beebe establecieron un récord mundial descendiendo hasta los 183 metros. En 1934 fueron más de 900 metros. Barton estaba convencido que el aparato era seguro hasta una profundidad de 1.400 metros más o menos, aunque la presión sobre tornillos y remaches se hiciese claramente audible a cada braza que descendían. Decir que se trataba de un trabajo peligroso es decir poco.

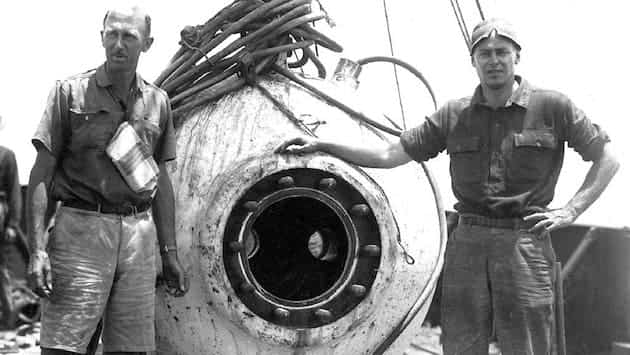

William Beebe (a la izquierda) y Otis Barton de pie junto a la batiesfera

Aunque se encontraron con muchas criaturas que no se habían visto antes, debido a los límites de visibilidad y a que ninguno de los dos intrépidos había estudiado oceanografía, no fueron capaces muchas veces de describir sus hallazgos con el detalle que deseaban los científicos. La esfera no llevaba ninguna luz externa, sólo una bombilla de 250 V. que podían acercar a la ventana pero el agua por debajo de los 150 metros de profundidad era prácticamente impenetrable y estaban además observándola a través de 7,5 centímetros de cuarzo. Así que de lo único de lo que más o menos podían informar era que había un montón de cosas raras allá abajo.

Beebe, después del récord de inmersión de 1934 perdió interés por el asunto y pasó a dedicarse a otras empresas aventureras, pero Barton perseveró y en 1948 llegó hasta los 1.370 metros en el Pacífico, cerca de California.

Barton estaba a punto de quedar eclipsado por un equipo formado por un padre y un hijo, Auguste y Jacques Piccard, de Suiza, que estaban proyectando un nuevo tipo de sonda, el batiscafo (que significa «navío de profundidad»).

Bautizado con el nombre de Trieste, por la ciudad italiana en la que se construyó, el nuevo artefacto maniobraba independientemente, aunque hiciese poco más que subir y bajar. En una de sus primeras inmersiones, a principios de 1954, descendió por debajo de los 4.000 metros. Pero las inmersiones a gran profundidad exigían muchísimo y costoso apoyo y los Piccard fueron precipitándose gradualmente hacia la quiebra.

Jacques Piccard (de pie) y Don Walsh (agachado)

En 1958 llegaron a un acuerdo con la Marina de Estados Unidos, que otorgaba a ésta la propiedad pero les dejaba a ellos el control.

Con esa inyección de fondos, los Piccard reconstruyeron la embarcación y, en enero de 1960, Jacques Piccard y el teniente Don Walsh de la Marina estadounidense descendieron lentamente hasta el fondo del cañón más profundo del océano, la Fosa de las Marianas, a unos 400 kilómetros de la isla de Guam, en el Pacífico occidental. Casi cuatro horas en descender 10.918 metros. Aunque la presión a esa profundidad era de casi 1.196 kilogramos por centímetro cuadrado, observaron sorprendidos que, al tocar fondo, sobresaltaban a un habitante de las profundidades, un pleuronéctido (grupo al que pertenecen peces planos como el rodaballo o el lenguado). No disponían de medios para hacer fotografías, así que no quedó ningún testimonio visual del suceso.

Tras sólo veinte minutos en el punto más hondo del mundo, volvieron a la superficie. Ha sido la única vez que los seres humanos han descendido a tanta profundidad.

El Trieste izado fuera del agua (hacia 1960)

Cuarenta años después, la pregunta que se plantea es, lógicamente, por qué no ha vuelto a hacerlo nadie desde entonces.

En primer lugar, el vicealmirante Rickover, que controlaba el dinero del departamento correspondiente, se opuso a que se efectuasen mas inmersiones. En su opinión, la exploración submarina era un desperdicio de recursos y la Marina no era un instituto de investigación. Además, la nación estaba a punto de centrarse plenamente en los viajes espaciales y en el proyecto de enviar un hombre a la Luna, lo que hacía que las investigaciones de los fondos marinos pareciesen insignificantes y más bien anticuadas.

Como explicó un funcionario de la Marina: «No aprendimos demasiado de aquello. ¿Por qué repetirlo?». Era, en resumen, un esfuerzo demasiado grande para encontrar un lenguado, y demasiado caro. Se ha calculado que repetir el experimento costaría hoy un mínimo de 100 millones de dólares.

Cuando los investigadores del medio submarino comprendieron que la Marina no tenía intención de continuar con el programa de investigación, protestaron quejumbrosamente.

En parte para aplacar sus críticas, la Marina aportó fondos para la construcción de un sumergible más avanzado que habría de manejar la Institución Oceanográfica de Massachussets. Este nuevo aparato, llamado Alvin seria un mini submarino maniobrable, aunque no descendería a tanta profundidad como el Trieste. Sólo había un problema: los proyectistas no podían encontrar a nadie dispuesto a construirlo. Aunque parezca inverosímil, lo acabó construyendo General Mills, empresa alimentaria que fabricaba cereales para el desayuno.

El Alvin en 1978

Todavía bien entrada la década de los cincuenta, los mejores mapas de que disponían los oceanógrafos estaban casi exclusivamente basados en estudios dispersos y poco detallados que se remontaban a 1919. La Marina estadounidense tenía cartas marinas excelentes para guiar a sus submarinos por los cañones y guyots o mesetas de los fondos marinos pero no quería que esa información cayera en manos soviéticas, por lo que las mantenía en secreto.

En consecuencia los medios académicos debían conformarse con estudios esquemáticos y anticuados o bien basarse en suposiciones.

Hoy incluso nuestro conocimiento de los lechos oceánicos sigue siendo bajo. Si observas la Luna con un telescopio común verás cráteres de gran tamaño que serían desconocidos si estuviesen en nuestros lechos marinos. Tenemos mejores mapas de Marte que de ellos.

Las técnicas de investigación han ido improvisándose también sobre la marcha. En 1994 una tormenta barrió de la cubierta del barco de carga coreano 34.000 pares de guantes de jockey sobre hielo en el Pacífico. Los guantes arrastrados por la corriente viajaron desde Vancouver hasta Vietnam, ayudando a los oceanógrafos a rastrear las corrientes con más exactitud de lo que nunca lo habían hecho.

Hoy Alvin tiene ya casi cuarenta años, pero sigue siendo el mejor navío de investigación del mundo. Aún no hay sumergibles que puedan aproximarse a la profundidad de la Fosa de las Marianas y sólo cinco, incluido el Alvin, que puedan llegar a las profundidades de la llanura abisal, el lecho oceánico profundo que cubre más de la mitad de la superficie del planeta.

Pero los oceanógrafos son ante todo gente industriosa y han hecho con sus limitados recursos varios descubrimientos importantes, entre los que se cuenta uno de 1977 que figura entre los descubrimientos biológicos más importantes y sorprendentes del siglo XX.

En ese año, el Alvin halló populosas colonias de organismos grandes que vivían en las chimeneas de las profundidades marinas y en torno a ellas, cerca de las islas Galápagos, serpúlidos, gusanos tubiformes de más de tres metros de longitud; almejas de 30 centímetros de anchura, grandes cantidades de gambas y mejillones, culebreantes gusanos espagueti. Vastas colonias que obtenían su energía y sustento de sulfuros de hidrógeno (compuestos muy tóxicos para las criaturas de la superficie), que brotaban constantemente de las chimeneas. Un mundo independiente de la luz solar, del oxígeno y de cualquier otra cosa en general asociada con la vida.

¿Cuántos secretos nos esconde aún el océano?

Fuente | Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson.

NOOOOOOOOOOOOO que no mueran mas gatitooooooooooooooooos!!!!