La enfermedad del buzo

No sólo no podemos respirar en el agua, sino que no podemos soportar su presión. Cuando se habla de inmersiones, como el agua es unas 1.300 veces más pesada que el aire, la presión aumenta rápidamente cuando desciendes.

Si en tierra subes 150 metros el cambio de presión resulta inapreciable pero a la misma profundidad bajo el agua las venas se colapsarían y los pulmones se comprimirían hasta las dimensiones aproximadas de una lata de refresco.

Sorprendentemente, la gente bucea de forma voluntaria hasta esas profundidades sin aparatos de respiración, por diversión, en un deporte llamado buceo libre. La máxima profundidad a la que se ha podido llegar sin ayuda y vivir para contarlo es de 72 metros, una hazaña que realizó un italiano llamado Umberto Pelizzari en 1991. Se mantuvo allí un nanosegundo y luego salió disparado hacia la superficie. Pero aunque contemos con proezas como esa, no podemos presumir de que dominemos las profundidades.

Hay otros organismos que sí logran soportar esas presiones de las profundidades, aunque sea un misterio cómo lo consiguen exactamente algunos de ellos.

El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, en el Pacífico. Allí, a unos 11,3 kilómetros de profundidad, las presiones son de más de 1.120 Kg. por centímetro cuadrado. Sólo una vez hemos logrado, y brevemente, enviar humanos a esa profundidad en un sólido vehículo de inmersión. Sin embargo es el hogar de colonias de anfípodos, un tipo de crustáceo similar a la gamba pero transparente, que sobrevive allí sin absolutamente ninguna protección. Incluso a la profundidad oceánica media de cuatro kilómetros la presión es equivalente al peso de 14 camiones de cemento cargados puestos uno encima de otro.

En los tiempos de los trajes de buzo conectados a la superficie por largos tubos se experimentaba a veces en las inmersiones un temido fenómeno llamado «el apretón». Esto ocurría cuando fallaban las bombas de la superficie, lo que provocaba una pérdida catastrófica de presión en el traje. El aire salía de él con tal violencia que el desventurado buzo quedaba prácticamente aspirado en el casco y el tubo. Cuando le izaban a la superficie todo lo que queda en el traje son los huesos y unos andrajos de carne, según escribió en 1947 el biólogo B. S. Haldane.

El auténtico terror de las profundidades es, sin embargo, la enfermedad del buzo. El aire que respiramos tiene un 80% de nitrógeno. Al someter a presión el cuerpo humano ese nitrógeno se transforma en pequeñas burbujas que pasan a la sangre y a los tejidos. Si cambia la presión con excesiva rapidez (como en una ascensión demasiado rápida de un buceador), las burbujas atrapadas en el organismo empezarán a bullir como lo hacen las de una botella de champaña al abrirla, atascando pequeños vasos sanguíneos, privando a las células de oxígeno y causando un dolor intenso.

La enfermedad del buzo ha constituido desde tiempo inmemorial un riesgo laboral para los buceadores. Sólo hay dos estrategias seguras para evitarla: someterse a una exposición muy breve a los cambios de presión o ascender en cuidadosas etapas. Esto permite que las burbujitas de nitrógeno se disipen de forma inocua.

Buena parte de lo que sabemos sobre supervivencia en situaciones extremas se lo debemos a un extraordinario equipo formado por un padre y un hijo, John Scott y J. B. S. Haldane.

Los Haldane eran muy excéntricos incluso para los criterios no demasiado rigurosos de los intelectuales ingleses. Haldane padre nació en 1860 en el seno de una familia de la aristocracia escocesa (su hermano era vizconde), pero casi toda su carrera transcurrió en una modestia relativa como profesor de fisiología en Oxford.

John Burdon Sanderson Haldane (1892–1964)

Lo que hizo Haldane por el submarinismo fue determinar los intervalos de descanso necesarios para efectuar una ascensión desde las profundidades sin contraer la enfermedad del buzo, pero sus intereses abarcaron el total de la fisiología, desde el estudio del mal de altura de los escaladores hasta los problemas de las crisis cardiacas en las regiones desérticas.

Sintió especial interés por los efectos de los gases tóxicos en el cuerpo humano. Para entender mejor cómo mataban a los mineros las fugas de monóxido de carbono, se intoxicó metódicamente tomándose al mismo tiempo muestras de sangre y analizándolas. Interrumpió el experimento sólo cuando estaba ya a punto de perder el control muscular.

Jack, el Haldane hijo, conocido por la posteridad como J. B. S., fue un notable prodigio que se interesó por el trabajo de su padre casi desde la temprana infancia. Aunque no llegó a graduarse en ciencias (estudió lenguas clásicas en Oxford), fue un científico eminente.

El joven Haldane fue tal vez el único ser humano a quien la Primera Guerra Mundial le pareció «una experiencia muy gozosa», y admitió sin rubor: «Gocé de la oportunidad de matar a gente». Resultó herido dos veces y tras la guerra se convirtió en un divulgador de la ciencia de bastante éxito, llegando a escribir 23 libros y 400 artículos científicos. Se convirtió además en un marxista entusiasta.

Mientras los principales intereses de su padre se centraban en los mineros y en el envenenamiento, el joven Haldane se consagró a la tarea de salvar a submarinistas y buceadores de las consecuencias desagradables de su trabajo.

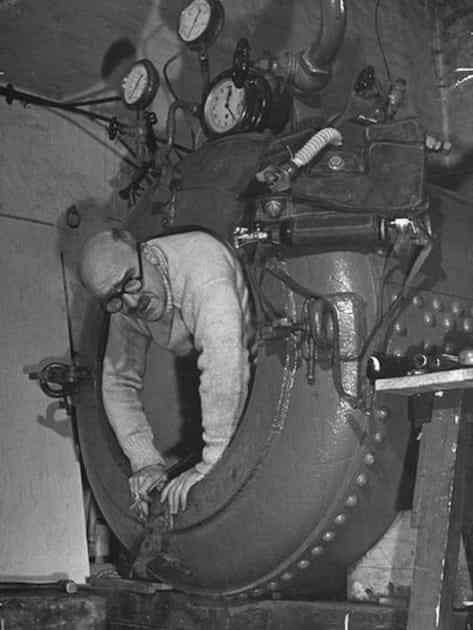

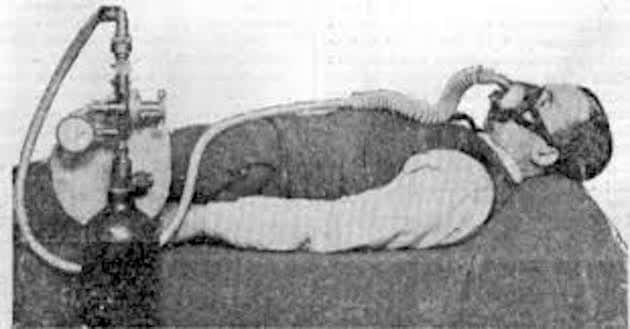

Adquirió una cámara de descompresión a la que llamó la «olla a presión». Consistía en un cilindro metálico en el que se podía encerrar a tres personas al mismo tiempo y someterlas a diversas pruebas, todas dolorosas y casi todas peligrosas. Por ejemplo sometía a los voluntarios a rápidos cambios de presionización. En otro experimento se sometió él mismo a una ascensión simulada peligrosamente rápida para comprobar qué pasaba. Lo que ocurrió fue que le estallaron los empastes de las muelas. «Casi todos los experimentos, escribe Norton, acababan con que alguien tenía un ataque, sangraba o vomitaba».

En otra ocasión en que se estaba intoxicando con elevados niveles de oxígeno, sufrió un ataque tan grave que se rompió varias vértebras. Un riesgo habitual consistía en el colapso pulmonar. También eran frecuentes las perforaciones de tímpano, pero como indicaba Haldane en uno de sus artículos: «El tímpano en general se cura. Y si queda algún orificio, aunque uno se quede un poco sordo, siempre puede expulsar el humo del tabaco por el oído en cuestión, lo que constituye un éxito social».

Lo extraordinario de todo esto no era que Haldane estuviese dispuesto a someterse a tales riesgos y penalidades en la investigación científica, sino que no tuviera problema para convencer a colegas y seres queridos para que entrasen también en la cámara. Su esposa, lanzada a un descenso simulado, sufrió una vez un ataque que duró trece minutos. Cuando al fin dejó de dar saltos en el suelo, la ayudó a levantarse y la mandó a casa a hacer la cena.

Haldane utilizaba muy gustoso a cualquiera que tuviese a mano, incluido en una ocasión memorable al presidente de la II República española, Juan Negrín. Parece que resultó ileso aunque un experimento similar de privación de oxígeno dejó a Haldane seis años sin sensibilidad en las nalgas y en la parte inferior de la espina dorsal.

Entre las muchas intoxicaciones que le interesaban concretamente a Haldane figuraba la intoxicación con nitrógeno.

Por razones que aún no están del todo claras, a profundidades superiores a unos treinta metros el nitrógeno se convierte en un poderoso embriagante. Bajo sus efectos sabemos que ha habido buceadores que han ofrecido sus tubos de respiración a los peces que pasaban a su lado o que han decidido hacer un alto para fumarse un cigarrillo. También producía extraños cambios de humor. Haldane cuenta que en una prueba el sujeto osciló entre la depresión y el entusiasmo, rogando que le descomprimiese porque se sentía muy mal y echándose a reír al momento siguiente.

Para medir el grado de deterioro del sujeto tenía que entrar en la cámara un científico con el voluntario para plantearle sencillas pruebas matemáticas. Pero a los pocos minutos el científico solía estar tan embriagado como el voluntario y muchas veces se olvidaba de poner el cronómetro en marcha o de tomar las notas que tenía que tomar. La causa de la embriaguez, aunque es probable que se trate de lo mismo que produce la embriaguez alcohólica. hoy sigue siendo un misterio.

Fuente | Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson.

Es una copia del libro de Bill Bryson «una breve historia de casi todo».

Vamos, que ha copiado lo que bien en la pag. 290 y siguientes.

Un plagio, una estafa, hay muchas formas de calificar a este artículo

Lo pone claramente al final del artículo:

Fuente | Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson.

Hola temblón reci´en descubro tu site con este post, he pensado que quizás quieras visitar este post.

un saludo

Es un buen artículo. Muy interesante. Creo que los 72 metros de Umberto están muy superados.

http://www.gpsbuceo.com