«Sostenella y no enmendalla», el arte del autoengaño

La expresión arcaica Sostenella y no enmendalla define la actitud de quien, sabiendo que ha cometido un error, persiste en él por interés o simple orgullo.

Su origen parece situarse en los romances castellanos y aparece vinculado al concepto de honor de los antiguos caballeros quienes una vez desenvainada la espada por algún agravio, aunque fuese equivocado, seguían hasta el final para no quedar en entredicho.

Más tarde encontramos la variante «Defendella y no enmendalla» en Las mocedades del Cid obra teatral de Guillén de Castro escrita a principios del S. XVII donde se lee:

Esta opinión es honrada.

Procure siempre acertalla

el honrado y principal;

pero si la acierta mal,

defendella y no enmendalla.

Este pensamiento del Siglo de Oro refiere la costumbre castiza de defender obstinadamente algo aunque sea indefendible. Hoy sigue vigente, solo ha cambiado el formato: antes, con espadón y honra; ahora, con declaraciones, hilos de Twitter y sarcasmo pasivo-agresivo.

Tendemos a mantenernos en el error porque cambiar de opinión nos parece una derrota.

Sesgos y trampas del cerebro: bienvenidos a la jungla mental

Para mantener la coherencia interna a toda costa, nuestra mente despliega una serie de recursos automáticos:

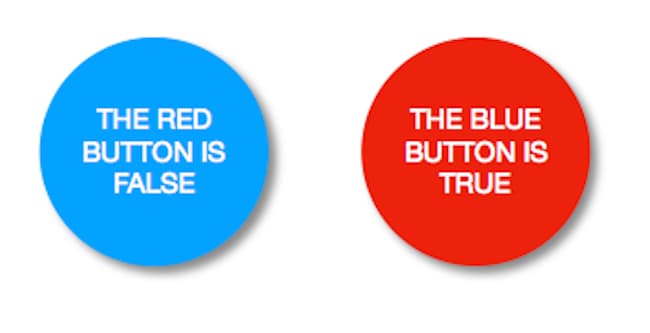

Falacia o sesgo de confirmación. Una de las formas más comunes en que distorsionamos la realidad para que encaje con lo que ya creemos. Las personas tienden a seguir medios que refuercen sus ideas políticas o creencias:

- Si una noticia confirma lo que ya piensas, le das toda la credibilidad. Si la contradice, la descartas como «manipulación» o «fake news».

- Cuando un político de tu cuerda comete un error, lo justificas. Si lo hace el contrario, lo condenas.

- En redes sociales, el algoritmo te muestra contenidos que ya te gustan y aprueban lo que piensas, reforzando aún más tu punto de vista y creando una burbuja de confirmación. Pero estás viendo solo una versión parcial de la realidad.

El sesgo de autoservicio es otro clásico de nuestra psicología. Consiste en atribuir los éxitos a nosotros mismos y los fracasos a factores externos:

- «Aprobé porque soy muy inteligente» / «Suspendí porque el profesor me tiene entre ceja y ceja».

- «Ganamos porque jugamos increíble» / «Perdimos por culpa del arbitraje».

- «Mi partido ha ganado las elecciones: la gente ha votado con inteligencia». / «Mi partido ha perdido las elecciones porque hubo manipulación».

Racionalización post-compra es ese fenómeno en el que, tras hacer una compra dudosa (impulsiva, cara, innecesaria…), buscamos convencernos de que fue una buena decisión, incluso si no lo fue. Es una mezcla de disonancia cognitiva y orgullo consumista: si ya gasté el dinero, mi cerebro necesita pensar que valió la pena:

- Compras un carísimo teléfono móvil con IA y cuatro cámaras aunque utilizas WhatsApp y poco más, pero te convences de que lo necesitas para «ser más productivo».

- «Ya sé que el sofá ocupa medio salón, pero ¿y su diseño nórdico? Le da mucho carácter.» La realidad es que devolverlo sería admitir que no mediste nada bien el espacio.

- Los auriculares que te costaron media nómina porque «están a otro nivel», reposan en un cajón.

De modo que podría concluirse que el cerebro no busca la verdad, busca sentirse cómodo.

Aceptar que te equivocaste es incómodo, mucho. Exige humildad, revisión y lo que es peor, pedir disculpas. Por eso preferimos sostener la mentira con entusiasmo, como si repitiéndola lo suficiente se convirtiera en verdad.

Vivimos convencidos de que somos racionales y que tomamos decisiones lógicas según los hechos. Nada de eso. En realidad, nuestra mente es una factoría de pequeñas trampas para hacernos sentir coherentes aunque la realidad diga lo contrario. A esas tensiones internas entre lo que creemos y lo que experimentamos se les llama disonancias cognitivas. Y sí, todos las tenemos.

Disonancias: defender lo indefendible y quedarse tan ancho

Hay gente que se equivoca y lo admite. Luego están los que insisten y redoblan la apuesta, los que, como decían los antiguos, prefieren “sostenella y no enmendalla”.

Hablamos de disonancia cognitiva, sesgos mentales, justificaciones (donde demostramos poseer una notable creatividad) y ese extraño superpoder humano de llevar la razón incluso cuando claramente no la tienes.

El concepto disonancia cognitiva lo formuló en los años 50 el psicólogo estadounidense Leon Festinger para describir el malestar mental que sentimos cuando se produce una contradicción entre nuestras ideas o creencias y nuestros comportamientos.

Por ejemplo, una persona con valores inculcados desde su infancia puede protagonizar acciones de injusticia, crueldad o hipocresía que él mismo hubiera rechazado, por lo que se ve motivada a introducir otros valores nuevos para razonar su conducta, como la justificación de la violencia, la defensa de la patria, el evitar males mayores, etcétera.

Ejemplos:

- Dices que odias las redes sociales pero pasas en ellas horas y horas cada día.

- Que defiendes el comercio local, y sin embargo no dejas de comprar en grandes superficies y corporaciones.

- Defiendes la libertad de expresión a toda costa, y en cambio consideras que hay opiniones peligrosas que no deberían permitirse.

- «La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN” (dicho por una petrolera con logo verde).

- Crees en la cultura del esfuerzo olvidando aquel contacto que te consiguió un puesto de trabajo.

- Eres partidario del pensamiento crítico siempre que no contradiga tus creencias.

- Sostienes que el hombre nunca estuvo en la luna y al mismo tiempo que los chinos tienen una base secreta allí.

Aceptar que hemos entrado en contradicción activa un conflicto interno incómodo, por lo que nuestra mente prefiere mantener una narrativa coherente, aunque sea a base de pequeñas mentiras que nos contamos a nosotros mismos.

Caemos en estas trampas mentales porque nuestro cerebro odia las contradicciones internas. Prefiere sentir que todo encaja (aunque no lo haga). De hecho, lo que queremos no es la verdad sino consistencia emocional. Que el mundo tenga sentido según nuestras reglas internas, aunque esas reglas no se sostengan demasiado.

El miedo corporativo al error

La disonancia cognitiva no es solo cosa de individuos, también se institucionaliza. Gobiernos, empresas, organizaciones y partidos políticos rara vez admiten un fallo. ¿Por qué? Porque el error se percibe como una grieta en la armadura de la eficacia, un síntoma de debilidad. En un sistema donde el prestigio equivale a poder y el poder a dinero, admitir un fallo es interpretado como un fracaso.

Cuando alguien se convierte en portavoz de algo —una marca, un partido, una causa— su principal misión es mantener la ilusión de perfección, y si eso implica negar lo evidente… se niega.

Esto explica fenómenos tan absurdos como ver a figuras públicas negarse a rectificar declaraciones grabadas, empresas rechazando fallos de producto que están generando reclamaciones de consumidores o responsables políticos culpando a “los demás” incluso de decisiones que tomaron ellos mismos.

- El régimen stalinista modificaba fotos oficiales y documentos adaptando para sí la historia de la Unión Soviética y la habilidad de distorsionar la realidad que tenía Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler, es legendaria. Los gobiernos estadounidenses insistieron en que la guerra de Vietnam iba bien y que el comunismo estaba siendo derrotado, ocultando cifras reales y derrotas.

- Durante décadas y décadas, la jerarquía eclesiástica ha encubierto sistemáticamente casos de abusos sexuales infantiles cometidos por miembros del clero con tal de preservar su autoridad moral.

Foto de Markus Winkler en Unsplash

- La prensa inglesa insistió en que el Titanic era prácticamente insumergible. Tras el desastre, minimizaron la responsabilidad de la White Star Line para proteger la reputación de la ingeniería británica.

- La crisis de las hipotecas subprime de 2008: antes del colapso financiero global, muchos bancos y organismos reguladores desmintieron que el sistema hipotecario estuviera en riesgo, pese a las señales evidentes, para no alarmar a los mercados ni frenar el crecimiento especulativo. La quiebra de bancos y la recesión mundial dieron lugar a una pérdida masiva de empleos y hogares.

Aunque el mundo haya condenado estas técnicas de manipulación de las masas, ahí siguen: no han hecho sino mutar y continúan utilizándose de manera sistemática. Y hoy, en plena era del marketing personal y la reputación corporativa, la negación del error parece haberse convertido en norma de comportamiento institucional.

¿Cómo identificar nuestras disonancias?

Fácil no es. Nadie se despierta diciendo: «Hoy voy a examinar mis contradicciones internas y buscaré corregirlas». Pero no está de más cierta higiene mental, como plantear y plantearse preguntas incómodas, leer puntos de vista contrarios al tuyo, dudar y tratar con gente que no piensa como tú.

“Nunca discutas con un idiota: te arrastrará a su terreno y te ganará por experiencia.” — Mark Twain.

Cambiar de opinión forma parte de la evolución.

Aunque pueda parecer que esquivar responsabilidades es una forma de blindarse, a largo plazo el efecto es devastador. No solo destruye la confianza externa, sino que bloquea el aprendizaje interno: no se puede mejorar lo que no se reconoce.

Tened el valor de equivocaros

Así comienza When Prophecy Fails (Cuando las profecías fallas) un libro escrito por el psicólogo norteamericano Leon Festinger en 1956:

«Es muy difícil cambiar la opinión de un hombre convencido. Dile que no estás de acuerdo con ella, se da la vuelta y se va. Muéstrale hechos o datos que la refuten y cuestionará tus fuentes. Si apelas a la lógica no querrá seguir tu razonamiento ni llegará por tanto a tu conclusión.”

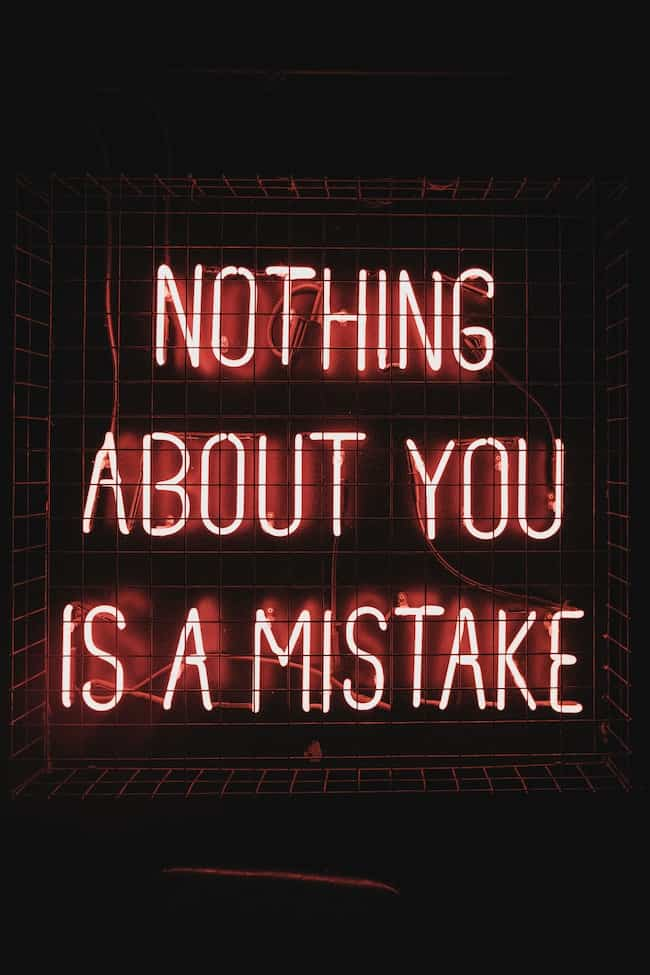

Lo paradójico es que no hay nada más humano que equivocarse, y a menudo en nuestra cultura la vulnerabilidad se asocia a debilidad, no a madurez. Resulta inevitable equivocarse, la auténtica responsabilidad está en cómo reaccionamos ante esa situación. Admitir un error, lejos de debilitarnos, nos humaniza y conecta con los demás. Y, por qué no decirlo, nos libera del absurdo esfuerzo de mantener la ficción de la infalibilidad (para una persona honesta eso es agotador).

“Errare humanum est… sed perseverare diabolicum.”

(Errar es humano, pero insistir en el error es diabólico)

Las disonancias, los sesgos, los errores… están en todos nosotros. No hacen que seamos tontos, sino más humanos. El reto no es no tenerlos, sino reconocerlos sin tanto miedo y tontería. Porque cada vez que identificamos uno, ganamos un poco de libertad mental, emocional y de todo tipo.